Adelante, presto, con juicio è la frase proverbiale che nel capitolo XIII dei Promessi Sposi Antonio Ferrer, gran cancelliere di Milano dal 1619 al 1634, pronuncia a mezza voce, rivolgendosi al cocchiere Pedro, mentre in mezzo a una folla minacciosa sta andando in carrozza a prelevare il vicario di provvisione, ufficialmente per consegnarlo alla giustizia, concretamente per salvarlo dal linciaggio. Siamo nel pieno del tumulto popolare di San Martino nei giorni 11 e 12 novembre del 1628, la cosiddetta “rivolta del pane”, scatenata dalla carestia e dal conseguente rialzo del prezzo del grano.

L’espressione “Avanti, presto, con prudenza”, inframezzata da un più realistico si puedes, “se puoi”, scolpisce in modo lapidario un’esigenza contraddittoria: agire in fretta nell’urgenza di una situazione critica, procedere con cautela per evitare di innescare catastrofi.

Un’esigenza analoga a quella che si presenta oggi nelle scuole di ogni Paese. L’affacciarsi dell’AI tra i banchi ha il carattere di un’irruzione tumultuosa. Le polemiche hanno gettato benzina sull’eterno scontro tra le forze dell’innovazione a tutti costi, proiettate alla conquista di magnifiche sorti progressive, e i tenaci fautori della tradizione more antiquo, schierati a baluardo dei solidi bastioni del passato.

Ecco, su materia così controversa viene da citare il don Lisander, vedovo Blondel: adelante, presto, con juicio. Adelante, perché volenti o nolenti l’AI è oggi un dato di fatto con cui bisogna misurarsi. Presto, perché la rapidità con cui evolve e dilaga nell’uso quotidiano non permette indugio. Con juicio, perché, inutile sottolinearlo, la questione è complessa e non marginale, per cui decisioni o iniziative sin prudencia possono fare danni.

Volenti o nolenti l’AI è oggi un dato di fatto con cui bisogna misurarsi.

Ora, mettendo da parte la questione, in buona parte ideologica, se utilizzare o meno l’AI, può essere utile riflettere su come utilizzarla. Prendo il caso dell’insegnamento dell’italiano, perché di quello mi occupo. Nel corso degli anni l’esperienza mi ha portato a pensare che nell’apprendimento della scrittura il processo sia più importante del prodotto, la pratica sia più produttiva del modello. Quindi, meglio esercitarsi a ordire appunti, intrecciare parole, imbastire frasi, cucire e scucire pensieri, cimare gli orli, orlare le asole del testo. La scrittura pensata come una tela di Penelope, non come un abito preconfezionato, un prêt-à-porter sagomato su scaletta, introduzione, svolgimento e conclusione.

In questa direzione “sartoriale” il lavoro con l’AI può offrire una buona palestra, o meglio, un buon atelier. Posso chiedere al chatbot un testo bell’e pronto, ma poi gli prendo le misure, taglio, correggo, integro, vario, annoto, stampo e, infine, riscrivo a mano, ricopio. Sì, perché, con la sua lenta fatica, la scrittura manu propria mantiene un valore formativo importante, non fosse altro perché richiede più attenzione, più tempo e più impegno, permettendo un maggior livello di concentrazione e appropriazione di ciò che viene vergato sulle sudate carte.

Naturalmente l’AI adescherà il pigro con la tentazione di una comoda strada in discesa, quella che Ercole al bivio ci mostra essere la via del vizio. Esistono contromisure e altre se ne possono inventare, perché se la capacità di scansare le fatiche è diabolica, altrettanto mefistofelica può essere l’inventiva nell’escogitare i rimedi. Per esempio, se chiedo allo svogliato di turno di illustrare il pessimismo cosmico di Leopardi, non c’è niente di più facile per le sue fiacche dita che scrivere un prompt adatto e farsi stilare in pronta consegna un testo banale, ma spesso sostanzialmente corretto, dal chatbot scelto a caso nel vasto panorama della rete. Bravo, 7+.

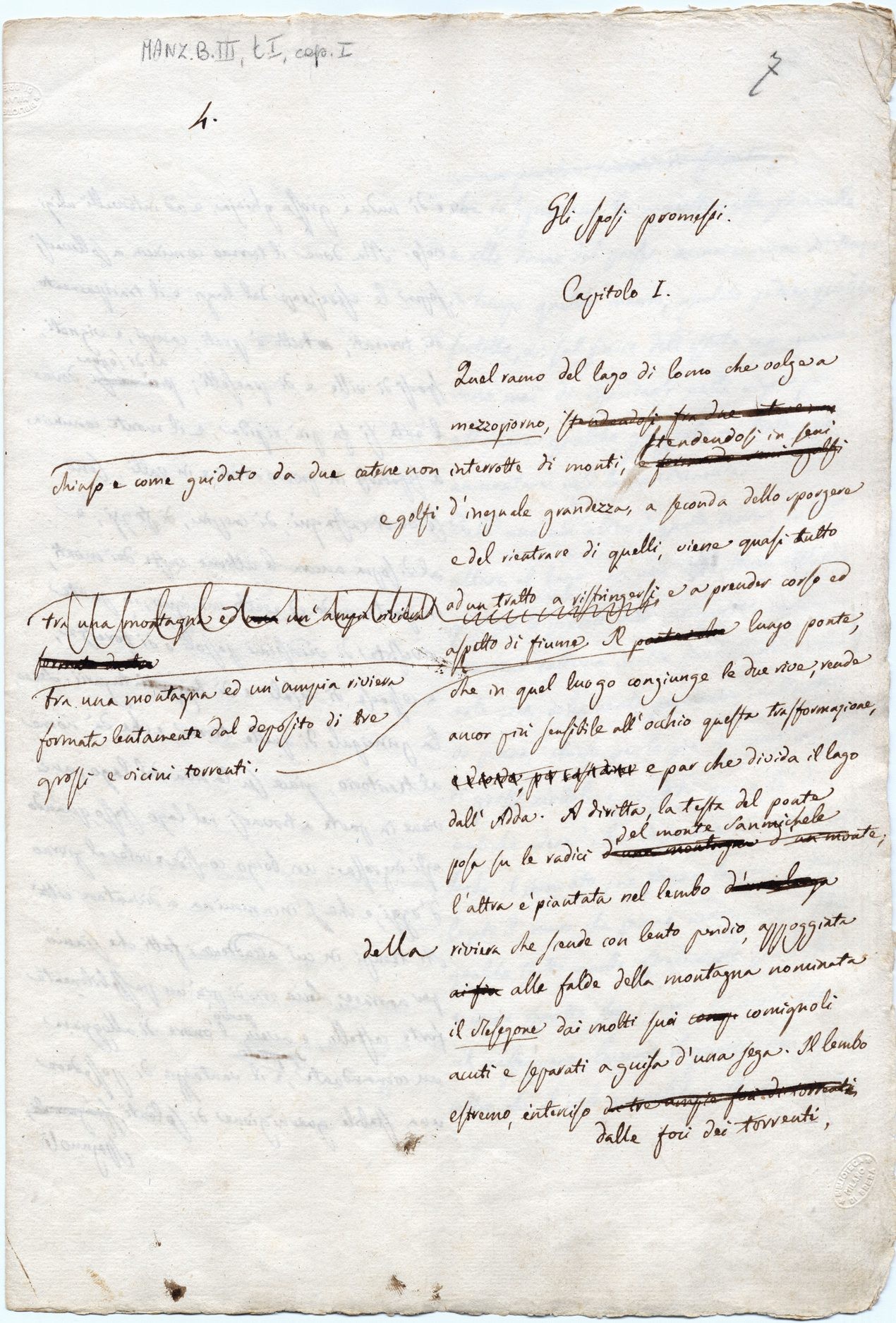

Pagina iniziale del capitolo I nel secondo manoscritto autografo de Gli sposi promessi, 1823-1825 (Milano, Biblioteca Nazionale Braidense).

Posso, però, chiedere all’indolente di illustrare il pessimismo cosmico che aleggiava dalle parti di Recanati e, al contempo, “invitare” l’infingardo a inserire nel testo, debitamente evidenziate in pennarello fluorescente, almeno tre delle osservazioni, nozioni, approfondimenti, collegamenti o quant’altro proposto da me in classe durante la lezione sull’argomento. A questo punto il solerte chatbot al servizio dell’inoperoso sarà pure pronto a sciorinare una sintesi sui dolori del giovane Giacomo, ma non sarà affatto in grado di sapere che cosa io abbia detto ex cathedra. Lo scansafatiche dovrà metterci del suo, integrando, aggiustando, ristrutturando e riscrivendo.

Forse la volta successiva l’accidioso prenderà appunti su ciò che dico, perché così potrà darli in pasto al chatbot, chiedendo una rielaborazione ready made. Possibile, ma per l’intanto il poltrone avrà comunque preso nota, scritto, riscritto e trafficato un po’ nell’atelier. E alla fine, probabilmente, se gli chiederò di spiegare perché mai dovrebbe essere funesto a chi nasce il dì natale, sarà in grado bene o male di farlo, senza aver consultato la sera prima (ci potete scommettere) la voce “pessimismo cosmico” su qualche improbabile sito di “aiuto” allo studio, tipo www.ripasso.acavolo.it o www.studio.poco.com.

Lungo questo camino si può persino pensare di offrire un’occasione di responsabilizzazione e crescita personale, a partire dalla semplice ragionevole riflessione che in futuro chi saprà utilizzare l’AI coniugandola con la propria NI (naturalis intelligentia…) riuscirà a stare dentro al mondo delle professioni, chi l’avrà semplicemente utilizzata come un facile mezzo per strappare un “bravo 7+”… be’, auguri.

Concludo. L’AI può tornare utile se viene pensata e usata come uno strumento. Non è il genietto della lampada, pronto a soddisfare desideri, semmai è una motozappa, che allevia la fatica nell’orto della scrittura a patto di essere guidata, curata, sperimentata, praticata, sfruttata, oppure una bici elettrica, che ti permetterà di andare dove con la sola forza dei muscoli non saresti mai arrivato.

è nato a Torino nel 1960. Insegna italiano e latino presso il liceo classico “D’Azeglio” della sua città. Dal 1995 ha insegnato al Master in Tecniche della narrazione della Scuola Holden, di cui dal 2000 al 2006 è stato anche direttore didattico. Ha pubblicato il libro Storie dell’arte (Rizzoli 2000). Dal 2007 al 2009 ha tenuto la rubrica Pianeta Scuola per il quotidiano “la Repubblica”. Per Einaudi ha pubblicato Disegnare un elefante. L’insegnante di liceo come professione (2024). Ha curato progetti e seminari di didattica della scrittura per vari istituti e società: Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo, Iulm di Milano, Ied di Torino, Politecnico di Torino, Università di Scienze gastronomiche di Pollenzo, UniCredit, Heineken, Fondazione Feltrinelli, Circolo dei Lettori e Festival Torino Spiritualità.