“La scuola da sola non ce la fa più.” È una frase che sempre più spesso rimbalza nei consigli di classe e nei corridoi delle scuole italiane. Scuole che ogni anno continuano a perdere migliaia e migliaia di studenti.

Ne parliamo con Valeria Lucatello, psicologa e formatrice da anni impegnata in progetti multiprofessionali di inclusione sociale, reinserimento scolastico e innovazione pedagogica, e Paolo Bianchini, docente di Storia della pedagogia all’Università di Torino e referente del master EsPEDA, il primo in Italia dedicato alla formazione di educatori e insegnanti sui temi della collaborazione interprofessionale in classe.

Quello dell’insuccesso formativo e della dispersione scolastica, esplicita ma anche implicita (che un tempo si chiamava erroneamente analfabetismo funzionale), è un problema complesso, acuito negli ultimi anni dalla pandemia, che ha esasperato le situazioni di fragilità e disuguaglianza educative nel nostro Paese.

A problemi così complessi, dice Valeria Lucatello, occorre rispondere in maniera complessa e articolata. Oggi, serve una scuola che sappia collaborare, che metta in campo più competenze e più strumenti, che sia disposta a ibridare prospettive eterogenee in vista di uno scopo comune. Quello di formare cittadine e cittadini dotati di senso critico, capaci di orientarsi e fare scelte consapevoli nel mondo sfaccettato e multiforme in cui viviamo.

È qui che entra in gioco la collaborazione interprofessionale in classe e fuori dalla classe.

Si tratta di un modello che trae origine dalle scuole di seconda occasione – nate tra la fine degli anni Ottanta e i Duemila per provare a dare un’altra opportunità a ragazzi che non erano riusciti a portare a termine il loro percorso scolastico – e che, negli ultimi dieci-quindici anni, è stato introdotto in alcuni casi e, in via sperimentale, nella scuola ordinaria. È volto a integrare in modo strutturato il lavoro di insegnanti ed educatori all’interno delle scuole, con l’obiettivo di promuovere il benessere, rafforzare le relazioni, migliorare la qualità dell’apprendimento. Ed evitare che gli studenti più fragili si perdano per strada.

Se inizialmente i progetti interprofessionali si occupavano di gestire le emergenze, porre riparo a danni conclamati, riportare ragazzi pluribocciati nell’alveo della scuola, si è via via compreso con sempre più chiarezza che l’unica risposta al rischio dell’abbandono o del fallimento scolastico è la prevenzione. Ovvero lavorare insieme, all’interno della scuola, costruendo sinergie con il terzo settore per coltivare e rafforzare la cosiddetta comunità educante dentro e fuori da scuola.

Un nuovo modo di stare in classe

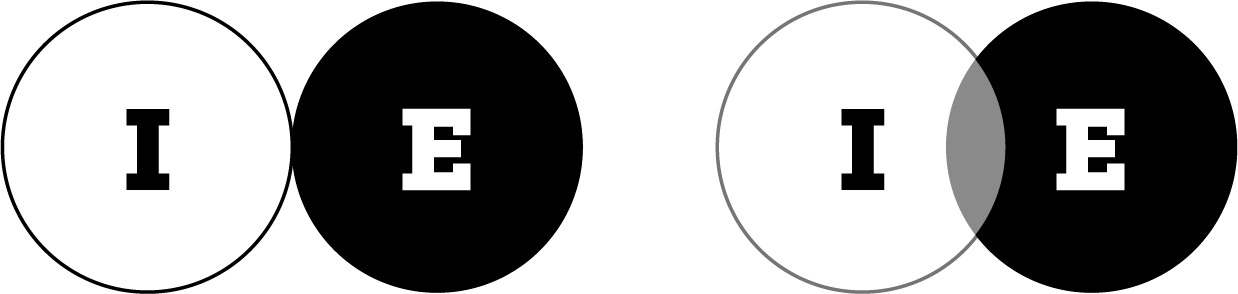

Nella metodologia del lavoro interprofessionale in classe, spiega Paolo Bianchini, ogni figura professionale ha un ruolo distinto e complementare. L’insegnante resta al centro del percorso didattico, rimane il “padrone di casa”, il portatore dei saperi disciplinari, ma non è più solo. L’educatore (che fin qui gestiva prevalentemente attività extrascolastiche, oppure, dentro la scuola, si occupava dei bisogni fisici e motori di singoli allievi disabili) è invitato a entrare in aula, in orario scolastico, e lo fa “in punta di piedi”, non per supplire, ma per integrare: lavora sulle dinamiche del gruppo classe, intercetta la disaffezione e le sue cause, alimenta la motivazione e la partecipazione. E soprattutto, essendo libero dal programma, dalle indicazioni nazionali e dalla valutazione, ha più opportunità per entrare in relazione con i bambini, o i ragazzi, non come semplici studenti, ma come esseri umani a 360°, con il loro vissuto, i bisogni, le capacità e le potenzialità.

Gli educatori portano in classe un altro paio di occhiali, capaci di vedere ciò che spesso sfugge a chi è concentrato (ed è stato formato) per lo più sulla trasmissione dei contenuti, dice Valeria Lucatello. Questo sguardo aggiuntivo permette di cogliere segnali precoci di disagio, crepe relazionali, esclusioni silenziose, perdita di motivazione, che spesso si traducono in insuccesso formativo, oltre che personale ed esistenziale.

Non si tratta solo di risolvere problemi e correggere errori: è una prospettiva focalizzata sul benessere, che mette al centro la crescita integrale dello studente. Un “andare a scuola” che si traduce in uno “stare bene a scuola” e, di conseguenza, in un “andare bene a scuola”.

Non è sufficiente che i ragazzi frequentino la scuola per evitare che la loro istruzione sia fallimentare o si interrompa precocemente. Neppure lo stare bene a scuola, per quanto fondante, garantisce che essi apprendano davvero, che imparino ciò che serve loro per essere cittadini di un mondo sempre più complesso e che necessita di strumenti complessi per essere abitato. È importante, piuttosto, che l’andare a scuola e lo starci bene costituiscano le basi su cui poggiare il desiderio (o perlomeno la non refrattarietà) degli studenti di apprendere nuovi saperi e voler consapevolmente investire sulla propria istruzione ed educazione. E oggi che sappiamo con certezza che ognuno ha un proprio modo di apprendere, ha modalità, risorse e bisogni peculiari, la pluralità degli approcci professionali rappresenta un potente strumento contro l’insuccesso e la dispersione scolastici.

Un “andare a scuola” che si traduce in uno “stare bene a scuola” e, di conseguenza, in un “andare bene a scuola”.

Da dove si parte e dove si può arrivare

Per dare il via a questo percorso, continua Valeria Lucatello, occorrono sicuramente fondi, ma anche e soprattutto scuole che lo vogliano davvero, che lo richiedano espressamente: dirigenti scolastici pronti a riconoscere tempi e spazi adeguati alla sperimentazione e alla coprogettazione (non basta la mezz’ora dei consigli di classe), insegnanti disposti a cercare nuovi approcci per mantenere alta la motivazione negli alunni e intercettare le loro capacità e i loro interessi, oltre che i loro bisogni.

Perché il lavoro interprofessionale funzioni non basta dividere i compiti. Insegnanti ed educatori, per collaborare davvero, devono mettersi in ascolto gli uni degli altri e, soprattutto, dei ragazzi. Farsi antenne capaci di intercettare e decifrare i segnali che, dai piccoli e dai giovani, non sempre arrivano chiari.

Paolo Bianchini, agli studenti del Master, spiega che la prima cosa che deve fare un educatore che entra in una classe nuova è… niente. È prendersi il tempo di osservare gli studenti, di conoscerli e di farsi conoscere, in un modo non subito funzionale e produttivo. È “perdere tempo”, investire sull’otium e non solo sul negotium. Capire e aiutarli a capire con che cosa vibrano, qual è la loro passione, affinché possano iniziare a costruire il loro destino.

Solo a quel punto, inizia il lavoro vero e proprio, che si basa sulla coprogettazione, a breve, medio e lungo raggio, e alla cogestione. Educatori e docenti si confrontano sugli obiettivi, definiscono approcci condivisi e iniziano a tracciare una strada. È nella zona di contatto tra i ruoli che nascono le pratiche più innovative. Laboratori, attività di cooperative learning, percorsi trasversali tra discipline, didattica esperienziale, flipped classroom sono tutte strategie che hanno il compito di attivare la nostra caratteristica più spiccata, che è quella del ricercare, dell’indagare, del fare infiniti tentativi prima di trovare la soluzione giusta.

Dunque, il docente stabilisce gli argomenti da affrontare nel contesto della propria disciplina e l’educatore lo coadiuva proponendo strumenti, modalità, giochi, uscite che possano facilitare l’apprendimento creativo, favorendo la partecipazione attiva degli studenti e rendendoli protagonisti del proprio cammino di conoscenza.

Il teatro, strumento educativo per eccellenza

Alcune esperienze fatte a scuola in questi anni, pur descritte brevemente, possono contribuire a spiegare in modo concreto in che cosa consiste il lavoro interprofessionale di insegnanti ed educatori: per esempio, la ricerca e la scoperta, che sono potenti strumenti di attivazione, caratterizzano il percorso “alla ricerca della città nascosta”, nel quale i ragazzi, a coppie e in piccoli gruppi, si muovono nel tessuto urbano come all’interno di una caccia al tesoro, conoscendo dal vivo tempi, luoghi ed eventi altrimenti lontani e sviluppando la capacità di collaborare per raggiungere un obiettivo.

Valido è anche il mix di discipline diverse, specie nel caso di materie astratte e comunemente reputate ostiche dai ragazzi, come, per esempio, l’attività di matematica e musica, che permette a molti bambini di imparare le frazioni disegnando e suonando la durata delle note, attraverso un percorso in cui la musica si disegna e la matematica diventa materia viva.

Che dire, poi, del teatro, strumento educativo per eccellenza, che può essere utilizzato anche come luogo in cui apprendere la letteratura, vivendo un’esperienza artistica in cui ognuno porta il proprio modo di essere e di stare, mettendosi in relazione con l’altro e utilizzando il corpo come canale di espressione.

Queste sono solo alcune delle attività che docenti ed educatori progettano e realizzano insieme, portando sguardi e strumenti diversi in un percorso non totalmente prestabilito, ma che di volta in volta tiene conto dei desideri e dei bisogni della classe, e conduce, per prove ed errori, alla realizzazione di percorsi didattici in cui la ricerca e la voglia di insegnare degli adulti si trasforma e dà vita alla scoperta e alla voglia di imparare degli alunni. La circolarità di questo processo è proprio ciò che mantiene viva la motivazione ad apprendere nella quale passione e contenuti si intersecano uno con l’altro sia negli adulti sia nei bambini, generando un’esperienza che non si dimentica facilmente e che motiva a farne di nuove.

L’educatore, come un enzima, come il lievito, ha il compito di “accendere” l’attenzione dei ragazzi, di favorire la connessione con i docenti, di socializzare, aprendo porte sull’esterno, per continuare anche fuori dalla scuola un percorso di crescita coerente e integrato.

Il fatto di non dare i voti consente all’educatore una libertà e una vicinanza agli studenti ben diversa da quella dei docenti, ma per la medesima ragione rischia di togliergli autorevolezza. Lo stesso, al contrario, vale per gli insegnanti. Si cammina lungo un crinale sottile, che richiede a tutti di mettersi in gioco: se si impara a lavorare insieme, si possono ottenere grandi soddisfazioni.

La coprogettazione è un esercizio continuo di fiducia reciproca e di costruzione di saperi e sguardi comuni. Quando funziona, abbatte l’isolamento dell’insegnante e valorizza il lavoro dell’educatore. Il cambiamento che ne consegue si riflette subito in classe.

La collaborazione interprofessionale funziona davvero quando le competenze di insegnanti ed educatori si fondono, si integrano, si ibridano.

La collaborazione interprofessionale funziona davvero quando le competenze di insegnanti ed educatori si fondono

Quando la metodologia funziona, capita che docenti al principio scettici e diffidenti – è inevitabile un po’ di resistenza iniziale – ammettano, dopo un primo periodo di convivenza in classe, di non poter più fare a meno degli educatori, risorse preziose che non tolgono nulla alla loro autorevolezza e professionalità, ma, anzi, aggiungono possibilità di successo alla lezione abituale. Perché si sarà formata una comunità di adulti di riferimento sempre più solida e flessibile, credibile e aperta, focalizzata sì sui risultati, ma sempre attenta ai dettagli, alle tappe intermedie, al viaggio in sé.

Perché il lavoro interprofessionale funzioni non basta dividere i compiti. Insegnanti ed educatori, per collaborare davvero, devono mettersi in ascolto gli uni degli altri.

Una scuola che si prende cura dei ragazzi, ma anche degli adulti

Nel modello della collaborazione interprofessionale in classe sono indispensabili i momenti di riflessione formativa, che si distribuiscono durante l’anno a seconda delle necessità: uno spazio di condivisione per ragionare insieme su ciò che succede, su ciò che funziona, su ciò che si può migliorare. Su ciò che si fa e come si sta mentre lo si fa. Una sorta di manutenzione del cantiere educativo, che, in uno scambio circolare non giudicante, alimenta la qualità dell’intervento e riduce lo stress lavorativo, il senso di solitudine e di impotenza.

È in questi momenti che, laddove è possibile, interviene lo psicologo, una figura che, grazie alle sue competenze specifiche, può dare un contributo prezioso nell’individuare i problemi, gestire il rapporto – cruciale – con le famiglie, attivare, quando serve, i servizi del territorio, sanare eventuali conflitti o asperità nel gruppo di lavoro. Non è sempre facile, infatti, per maestri e professori accettare di condividere l’aula con un’altra figura da cui possono sentirsi intralciati o giudicati. Né è sempre facile, per gli educatori, adattarsi alla inevitabile rigidità della scuola, per sua natura gerarchica e tanto diversa dalla strada o dalle comunità cui sono abituati.

In questo setting peculiare, la competenza psicologica può rivelarsi molto utile, ma solo se si mette al servizio dell’educazione, se adotta un approccio concreto, se lavora sul qui e ora, ascolta, fa parlare, si sofferma sulle difficoltà, ma anche sui successi. Perché evidenziare le cose che si riescono a fare, oltre a quelle in cui si fallisce, è fondamentale, per i grandi come per i piccoli. E molti degli esercizi che si propongono a insegnanti ed educatori possono essere riproposti ai bambini e ai ragazzi, in una circolarità costruttiva e feconda.

La sfida culturale e politica

Iniziative come Provaci ancora Sam a Torino (Fondazione per la Scuola), Tornasole a Roma (Fondazione Paolo Bulgari), o, più recentemente, Masì a Palermo (Bolton for Education Foundation), hanno dimostrato che il lavoro interprofessionale di insegnanti ed educatori può trasformare radicalmente il modo in cui la scuola lavora con gli studenti e i contesti più fragili. E, lontano da ogni ghettizzazione, può portare tutta la scuola a un cambio di paradigma.

Nelle iniziative a medio e lungo raggio i risultati cominciano ad arrivare: più partecipazione, più motivazione, meno assenze, meno abbandoni. Ma anche classi più serene, insegnanti più soddisfatti, genitori più coinvolti. Un circolo virtuoso che si costruisce giorno dopo giorno. E che, non senza fatiche, difficoltà, cadute, può contribuire a costruire la scuola del futuro.

Eppure, la collaborazione interprofessionale non è ancora una pratica consolidata. Molto spesso dipende dalla volontà dei singoli. Ma anche, naturalmente, dalla visione e dal contesto generale. I fondi sono discontinui, mancano drammaticamente gli educatori, i servizi del territorio sono sempre più sguarniti.

La vera sfida – politica e culturale – è guardare oltre la singola iniziativa locale e costruire alleanze che durino nel tempo e generino cambiamento. Affinché il modello possa stabilizzarsi e diffondersi servono politiche pubbliche strutturate: investimenti nella formazione, scuole aperte alla progettazione congiunta, un dialogo attivo con il terzo settore e con i servizi pubblici, che tenga viva la rete tra il dentro e il fuori. Perché dove si lavora in rete, le azioni non si disperdono, i ragazzi si sentono accompagnati, e anche le famiglie trovano un riferimento educativo importante.

L’approccio interprofessionale in classe richiede un cambiamento culturale profondo, che non si impone dall’alto, ma si costruisce con la pratica quotidiana per rendere la scuola un luogo plurale, collaborativo, il cui obiettivo non sia solo l’apprendimento, ma anche la crescita della persona. Richiede tempo, fiducia, consapevolezza, ma dove attecchisce, cambia tutto.

Gli studenti non sono più “casi difficili”, bensì risorse inespresse. Gli insegnanti non sono più “eroi solitari”, ma professionisti in relazione. E gli educatori non sono più “aggiunte esterne”, ma parte viva del sistema scolastico.

Valeria Lucatello

Psicologa, mediatrice e psicoterapeuta familiare, ha fondato e coordinato il progetto “La scuola della seconda opportunità” a Roma. È consulente e formatrice per educatori e insegnanti che si occupano di progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dell’abbandono scolastico e contro la povertà educativa.

Paolo Bianchini

Docente di Storia della pedagogia all’Università di Torino, si occupa da anni di formazione per insegnanti ed educatori. È tra i promotori del Master torinese sulla collaborazione interprofessionale e sostiene un modello educativo basato su relazioni umane, ascolto attivo e coprogettazione tra professionisti della scuola.